相続放棄を弁護士に依頼するメリット

1 相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄を弁護士に依頼するメリットは、書類の作成・収集から、管轄の家庭裁判所への書類提出、およびその後の家庭裁判所とのやり取りをすべて任せることができることです。

相続放棄は、手続きそのものは比較的シンプルですが、原則として一回しか行えないことや、相続放棄が認められない事情が存在する可能性がある場合の対応など、高い専門性が求められる要素が存在します。

また、弁護士以外の仕業は、書類作成の代行など、手続きの一部を行うことはできますが、手続き全体の代理を行うことはできません。

以下、相続放棄を弁護士に依頼するメリットについて、具体的に説明します。

2 相続放棄には高い専門性が求められる

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、所定の書類を提出することでできる手続きです。

相続放棄に必要な書類は、他の法的な手続きに比べると、複雑・高度な方ではないと考えられます。

他方、相続放棄は、原則として一回しか行うことができず、やり直しができません。

もしも何かの間違いで認められなかった場合、リカバリをすることは困難であり、結果として、被相続人の借金等の返済から免れることができないということにもなりかねません。

特に、法定単純承認事由と呼ばれる、相続放棄が認められなくなる事由が存在する可能性がある事由がある場合には、より高度な対応が必要です。

事案をしっかり分析したうえで、法定単純承認事由に該当しない旨の法的構成を論じ、書類等によって裁判所に説明する必要があります。

そのため、相続放棄は専門家である弁護士に依頼した方がよいといえます。

3 弁護士は相続放棄手続きの代理人になることができる

弁護士のほか、司法書士や行政書士の先生方も、相続放棄の依頼を受けています。

もっとも、弁護士と、その他の専門家との間には、一点大きな違いがあります。

それは、家庭裁判所との関係において相続放棄手続きの「代理人」になれるか否かです。

相続放棄手続きの代理人になれるのは、数ある仕業のなかでも、弁護士のみです。

その他の専門家の場合、相続放棄の代理人になることはできず、あくまでも書類作成の代行をするにとどまります。

弁護士が代理人となって相続放棄の申述をする場合、相続放棄申述書にも、手続き代理人弁護士名を記載し、委任状も提出します。

これにより、家庭裁判所は弁護士が代理人であることを認識しますので、その後のやり取りも基本的には代理人弁護士を通じて行うことになります(質問状は本人に送付されることもあります)。

書類作成の代行の場合は、あくまでも相続人ご本人様の名義で書類が作成されますので、家庭裁判所としてはご本人様が手続きをしているとみなします。

そのため、書類の提出や、その後の裁判所とのやり取りも、ご本人様が対応することになります。

相続放棄の費用

1 相続放棄にかかる費用は大きく分けて3つ

相続放棄を行う場合に、費用がどれくらいかかるか心配な方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄の手続きを行うための費用としては、主に、以下の3つの費用が考えられます。

①裁判所に申し立てを行うための費用

②提出書類をそろえるための費用

③専門家に手続きを依頼する場合の費用

2 ①裁判所に申し立てを行うための費用

相続放棄の申立ては、裁判所に対して行う必要があります。

そのため、以下の費用は必然的に生じることとなります。

・相続放棄の申述書に貼る収入印紙代

・裁判所に書類を提出するための切手代

3 ②提出書類をそろえるための費用

相続放棄の申立てを行うには、少なくとも以下の書類を集める必要があります。

・被相続人の戸籍謄本

・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の住民票・戸籍の附票

これらの書類をそろえるために、市役所等に対する発行手数料が発生します。

上記の他に、被相続人が祖父母や兄弟、叔父であるなど相続放棄を申し立てる人と亡くなった人の関係が複雑な場合は、集めなければいけない戸籍謄本が増えることがあります。

その場合、必要となる書類の数が増える分だけ、収集にかかる費用も増えることとなります。

また、相続放棄の場合、遠方の市役所から書類を取り寄せないといけないことも多いです。

ほとんどの市役所は郵送でやり取りすることが可能ですが、そのための切手代等はかかります。

4 ③専門家に手続きを依頼する場合の費用

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に申し立てる必要があり、また、一度申立てが却下されてしまうと、やり直しができない手続きでもあります。

万が一、期限に間に合わなかった場合や申立てに不備があり相続放棄が認められなかった場合は、莫大な借金を背負うことになるおそれもあります。

そのため、スピーディーかつ正確に手続きを完了させなければいけません。

そこで、弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼する方は多いです。

専門家への依頼費用は、依頼する専門家によって異なりますが、単純に金額を比べるだけでなく、サポートの内容や範囲も確認して比べることをおすすめします。

例えば、司法書士の場合、費用は比較的廉価であることが多いですが、権限の問題で、サポート内容は書類の作成の代行などにとどまり、裁判所とのやりとりなどは依頼者本人で進めないといけません。

弁護士に依頼した場合は、そういった権限の制限はないので、最初から最後まで手続きを任せることができます。

5 相続放棄にかかる費用の合計

一般的・平均的なケースであれば、上記①、②の費用だけなら合わせても5000円程度で済むことが多いです。

そのため、すべての書類を期限内に収集し、裁判所とのやりとりもミスなく完了させられるという自信がある方であれば、非常に少ない費用で進めることは可能です。

もっとも、前述のとおり、相続放棄は万が一認められなかった場合は多額の借金を背負うこととなる、失敗の許されない手続きです。

そのリスクを考えると、専門家に依頼して万全な体制ですすめることをおすすめします。

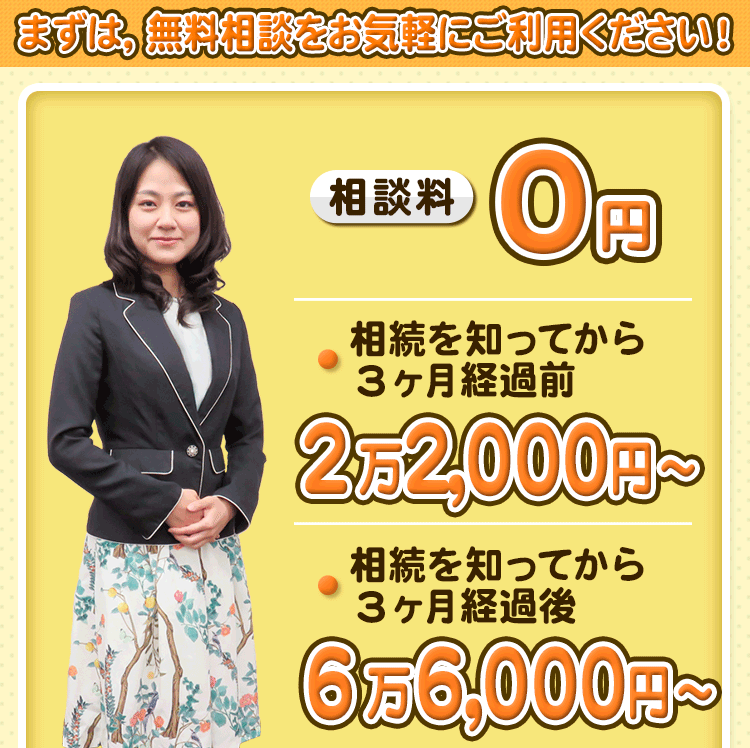

6 費用についてもお気軽にお問い合わせください

相続放棄にかかる費用は、個別のケースごとに異なってきます。

当法人では、相談段階で弁護士が直接、必要な費用を事前にご案内させていただいております。

相続放棄を専門家に依頼することを検討されている方は、お気軽にご相談ください。

生前から相続放棄の準備を行うべき理由

1 相続放棄をしても相続財産の保存義務が残ることがある

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。

そのため、一般的には、相続財産を一切得ることができなくなると同時に、相続債務も一切負わずに済みます。

相続放棄をご希望の方の大半は、被相続人の方が遺した債務から逃れたいという動機をお持ちでいらっしゃいますので、これを実現する制度として相続放棄は非常に有用です。

相続放棄をすれば、相続債務を負わずに済みますが、放棄時に相続財産を占有している場合には、その相続財産の保存義務が残ってしまうことがあります。

被相続人が不動産や自動車等をお持ちであった場合、相続放棄との関係では、これらを自由に処分することはできません。

処分してしまうと、法定単純承認事由に該当する行為があったとして、相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。

それにもかかわらず、保存義務だけは残るという、非常に面倒な状況に陥ります。

2 保存義務が問題となるケース

民法の改正により、相続放棄をした場合、放棄時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産における場合と同一の注意をもって財産を保存しなければならないとされました。

少なくとも、次順位の相続人や、後述する相続財産管理人が選任された後、相続財産管理人に引き渡すまでの間、滅失や汚損を防ぐ責任があると理解されます。

もっとも、相続財産に建物が含まれている場合は、放っておくと老朽化が進み、倒壊等の危険が生じます。

これによって他者に損害が生じた場合、何かしらの形で責任追及がなされる可能性が残ってしまいます。

自動車も、他人の土地上に放置されている場合、老朽化によりオイルやガソリンが漏れる等の危険があり、トラブルに発展する可能性があります。

3 対応について

相続放棄をした後に上記の問題が発生した場合、相続財産清算人選任の申立てをし、相続財産清算人による相続財産の処分を待たなければ解決できません。

そのためには、多額の金銭と時間を要する可能性があります。

そのため、可能な限り、被相続人となり得る方の財産は、ご存命のうちに減らしておいた方が良いです。

建物は撤去する、自動車は廃車または名義変更をする、ということを行っておけば、上記のような問題の発生を抑えることができます。

相続放棄をする理由にお困りの方へ

1 相続放棄の理由・動機は何でもよい

相続放棄をする理由・動機は、法律上も実務上も、限定されていません。

多くの場合、被相続人に多額の負債があり、これを相続することを免れるためであるとか、風習に従い特定の相続人に相続財産も負債もすべて集中させるため等の理由で相続放棄がなされますが、単に(面倒なので)相続に関わりたくないという理由でも問題ありません。

以下、典型的な理由・動機について説明します。

2 被相続人の財産より負債の方が多い場合(いれゆる債務超過)

被相続人が生前に債務を抱えており、その金額が保有している資産の額を超えているような場合です。

多くの場合において、預貯金や不動産など、財産となるものはほとんどなく、借金のみが存在するという状態です。

また、債権者からの請求書などにより、被相続人が借金をしていたこと自体は判明したものの、具体的な借金の総額や債権者の数までは分からないという状況になることもあります。

このような多額の負債を有しているおそれがあるというのも、相続放棄の理由となります。

実際には、債務の額の方が多いと判明しているケースよりも、このようなケースの方が多いです。

3 被相続人から生前贈与を受けている

被相続人から、生前に多額の贈与を受けている場合、さらに遺産分割による財産の取得を主張すると、他の相続人との間でトラブルになりかねません。

そこで、他の相続人との公平性を確保するために、自分から相続放棄をするということがあります。

4 遺産を特定の相続人に集中させる

地域の風習などにより、家業を継ぐ相続人に、相続財産・相続債務のすべてを集中させるため、他の相続人全員が相続放棄をするということもあります。

5 相続に関わりたくない

被相続人とは没交渉のまま長年離れた場所で暮らしているため相続する気がない場合や、トラブルメーカーの相続人がおり遺産分割に関わりたくない場合などにも、相続放棄を行う場合があります。

次の順位の相続人にお悩みの方へ

1 相続発生には順番がある

相続は、法律上、順位が決められています。

第1順位は被相続人の子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。

まず、被相続人に子がいる場合には、第1順位である子が相続人となります。

そして、被相続人に子がいない場合、またはすべての子が相続放棄をした場合、第2順位の直系尊属、すなわち両親や祖父母などが相続人となります。

被相続人の直系尊属がすでに死亡している場合、またはすべての直系尊属が相続放棄をした場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄の場面においては、直系尊属の方が生存していることはあまり多くないため、第1順位の方が相続放棄をすると、第3順位の方へ相続権が移ることが多いです。

もっとも、お子様を若くして亡くされた場合、親御様が相続人になることもあります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

2 次順位相続人の相続放棄

上述の通り、相続には順位があります。

先順位の相続人が相続放棄をしない限り、次の順位の相続人とされる方は、相続人にはなりません。

そのため、次順位相続人の方は、先順位相続人が相続放棄をして自身が相続人となるまでは、相続放棄をすることができません。

一方、先順位の相続人が相続放棄をしたとしても、その時点で次の相続人の相続放棄の熟慮期間が開始されるわけではありません。

あくまでも、次順位相続人の相続放棄の期限は、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日」が起算点となります。

言い換えれば、先順位の相続人が相続放棄をしたとしても、次の順位の相続人がこのことを知るまでは相続放棄の期限が進行しません。

次順位相続人の方が海外にいたり、お仕事等で多忙な時期であったりするなど、相続放棄手続を進めることが非常に大変な状況にある場合は、ある程度待ってから連絡をするということもあります。

先順位の相続人が相続放棄をした日と、次順位相続人が先順位相続人の相続放棄をした日の乖離があまりにも大きいと問題ですが、1~2か月程度の違いであれば、通常問題ありませんので、調整の余地があると思います。

相続放棄ができなくなってしまう場合について

1 相続財産に金銭債権がある場合

金銭債権は、他者に対してお金を支払うよう要求し、そのお金を受取ることができる権利です。

具体的には、預貯金、給与、交通事故などの損害賠償金、公的機関からの還付金などが挙げられます。

これらの金銭債権に該当する権利を被相続人が有していた場合、それは相続財産となります。

そのため、相続人は、被相続人の金銭債権に基づいて取立てを行うことができます。

しかし、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。

なぜなら、債権の取立てという行為は、法定単純承認事由に該当する行為とされているからです。

法定単純承認事由に該当する行為とは、相続放棄が認められなくなる行為のことをいいます。

つまり、金銭債権に基づくお金を相続人が受取ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が生じます。

2 相続放棄ができなくなるかどうかの判断は難しい

被相続人の死亡に関して受け取れる金銭には、被相続人の金銭債権に基づくものと、そうでないもの(相続人固有の権利)があり、とても複雑です。

死亡保険金、未支給年金、死亡退職金、葬儀補助金などは、相続財産ではないことがあります。

相続財産ではなく、相続人固有の権利に基づく金銭は受け取っても法定単純承認事由に該当する行為にはなりません。

理論上、相続財産であるか相続人固有の権利であるかを分けることはできますが、問題となっている金銭債権が具体的にどちらに属するものであるかを判断することは必ずしも容易ではありません。

実際に受け取っても法定単純承認事由に該当する行為にならないか否かを確実に判断するためには、契約書類や各種規定を精査する、場合によっては会社や市町村の窓口まで行くなどして、請求できる金銭の法的性質を確認する必要があります。

そのため、被相続人に関して受け取れる金銭については、安易に受け取って相続放棄ができなくなるという事態を防ぐため、一旦は請求を保留し、専門家を通して精査することをおすすめします。

相続放棄をお考えの際に注意するべきこと

1 法定単純承認事由

相続放棄をすることをまだ決めていなくても、相続放棄をする可能性がある場合は、法定単純承認事由に該当する行為を行ってはいけません。

なぜなら、法定単純承認事由に該当する行為を行うと、相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。

では、法定単純承認事由に該当する行為にはどのようなものがあるのでしょうか。

相続財産の処分は、法定単純承認事由に該当する行為とされます。

具体的には、不動産の名義変更をして売却する、預貯金の払い戻しを受けて自分のために費消する、自動車の名義変更をして売却または廃車にする等の行為は、処分の典型にあたりますので、行ってはならないといえます。

2 処分できる物の範囲

原則論からすると、被相続人の物は全て処分してはいけないことになります。

しかし、現実には、一切手を付けないことが困難である場合もあります。

例えば、普通に考えればゴミのような残置物の処分、被相続人の携帯電話の解約、公的な支給金の取得、被相続人宛ての請求の支払い等です。

これらの中には、通説、実務上は法定単純承認事由とならないといわれているものもあります。

しかし、明確に条文や判例において認められているわけではないため、非常に悩ましいと言わざるを得ません。

最終的には、ケースバイケースで判断せざるを得ないのが現状です。

3 迷う場合にはご相談ください

相続放棄を検討している場合、余分なことをしないという意識を持つことが一番の基本となります。

理想は、被相続人がご存命のうちから、相続放棄制度の概要を知っておき、法定単純承認に該当しそうな行為を行ってしまわないようにすることです。

被相続人が負債を抱えていた場合、債権者を名乗る人や会社から、金銭支払いの請求がくることもあります。

相続放棄の予備知識がないと、焦って被相続人の預貯金から支払ってしまうなど、法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまう可能性もあります。

相続放棄の手続に着手した時点において、すでに法定単純承認事由に該当する可能性のある行為を行ってしまっているというケースも見受けられます。

そのような場合でも、経緯や事情によっては相続放棄が認められる可能性もあります。

当法人では、事情を詳しくお聞かせいただき、相続放棄が可能であるかを一緒に検討させていただいております。

池袋近郊にお住まいの方で、相続放棄についてお悩みの際は、まず一度当法人までご相談ください。

相続放棄における債権者対応

1 被相続人の債権者は様々なものがある

債権者というと誰を指すのかイメージがつきにくいですが、被相続人がクレジットカード会社、消費者金融、銀行などからお金を借りていた場合、これらが債権者となります。

債権者から回収を依頼された弁護士から連絡が来ることもありますが、この場合、弁護士はあくまでも代理です。

さらに、被相続人が税金等を滞納していた場合、市町村等から支払い請求が来ることがあり、この場合は市町村等が債権者となります。

2 債権者からの支払い通知はどのようなものか

被相続人の債権者は、支払いが滞ると、お金を支払ってほしいという連絡をします。

多くの場合、ハガキや封筒などの書面で連絡があります。

地方などでは金融機関の担当者が直接訪問してきて、被相続人の債務の話をすることもあります。

相続放棄の場面では、債権者側において被相続人が亡くなったことを知らないため、書面が被相続人名義で送られることがよくあります。

この場合、まず被相続人が死亡した旨を伝えた上で、相続人は相続放棄を検討していることも伝えます。

宛先が相続人になっている場合、債権者は被相続人の死亡を知っているとともに、相続人の調査も行っています。

3 相続放棄手続きの各段階における債権者への対応方法

① 検討段階

まだ相続放棄に着手していない段階では、支払いに応じないことが大切です。

通常であれば、単に債権者からの通知に対して応答をしないということになります。

電話連絡などがあった場合、相続放棄を検討中であることだけ答えます。

電話に出ないことも手ですが、債権者側が訴訟提起などの手段に移行する可能性もあるので、注意が必要です。

② 相続放棄着手から完了まで

実際に裁判所に対し相続放棄申述書を提出した後も、基本的には①と同じ対応をします。

この段階に入った旨を債権者に伝えると、多くの場合は「相続放棄が完了したら申述受理通知書の写しをください」と言われ、それ以降は請求をしてきません。

③ 相続放棄完了後

相続放棄が完了すると、相続放棄申述受理通知書が裁判所から交付されます。

通常、債権者側は相続放棄申述受理通知書の写しの提供を受けることで、回収不可能と判断し、その後の請求を止めてくれます。

債権者やその代理人弁護士へ連絡することはとても勇気がいるかと思います。

当法人では相続放棄に関する手続き完了後、債権者にコンタクトし、相続放棄申述受理通知書の写しを提供して、以降の請求が起きないようにする等の対応も行っておりますので、相続放棄における債権者への対応にお悩みの際は、お早めにご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒171-0022東京都豊島区

南池袋2-26-4

南池袋平成ビル6F

(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

相続放棄は弁護士にお任せください

戸籍の取り寄せといった慣れない手続きをご自身で行うとなると,思っていた以上に時間がかかるかと思います。

相続放棄はゆっくり時間をかけて準備ができる手続きではなく,3か月という期限が設けられています。

3か月の期限内に相続放棄を行うことが難しい場合は,家庭裁判所に期限の延長の申立てを行う必要があります。

弁護士に相続放棄を依頼すると,このような煩雑な手続きを代わりに行ってくれるため,自分自身の負担が軽減されますし,法律の知識を有している弁護士に手続きを任せることができるため安心です。

弁護士法人心は相続放棄のご相談も承っておりますので,相続放棄は当法人にご相談ください。

「マイナスの財産とプラスの財産があり相続放棄が適切な手段なのかわからない」「相続放棄をした場合の他の相続人への影響について知りたい」といったお悩みにも対応しており,皆さまの不安や疑問を丁寧にお伺いした上で適切なアドバイスやサポートをさせていただきます。

当法人の事務所は池袋駅から徒歩3分という便利な場所にありますので,対面のご相談をご希望の場合でも,お越しいただくご負担が少ないかと思います。

相続放棄は電話でのご相談も可能ですので,事務所まで足を運ぶことが難しいという方は,電話相談をご利用ください。

ご相談のご予約はフリーダイヤルから受け付けており,平日はもちろん,土日祝日もお電話がつながるようになっておりますので,ご都合のよいタイミングでお問合せいただき,ご相談予約をお取りいただければと思います。

相続放棄が適切な手段なのか知りたいというご相談から,相続放棄の手続きに関するご相談まで,様々なお悩みに対応しておりますので,まずはお気軽に弁護士法人心をご利用ください。

お役立ちリンク